"易武正山"就是易武山,过去称慢撒山(八十年代,慢撒山的北山定名曼洒山,南山为易武山)。1958年末,易武、勐腊两县合作为易武县,县府设勐腊,1961年易武县更名为勐腊县,沿用迄今。易武,位于西双版纳傣族自治州的勐腊县东北部,易武是傣语的译音,“易”意为“美女”,“武”意为“蛇”,“易武”全意为“美女蛇所在地”。 |

| ||||

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||

| |||||

| |||||

易武普洱茶史 易武种茶、制茶历史悠久,是一个传统意义上集茶叶种植、采收、加工和销售为一体的历史文化名镇。历史上,易武曾有过200多年茶业的辉煌,显示了无比丰富的历史文化内涵,成为最具底蕴的普洱茶文化的发祥地之一。 早在唐代,属银生府所辖的西双版纳的易武等六大茶山已开始种植茶叶。到了明代,随着先进的加工技术传入茶山,当地的茶叶贸易获得空前发展。清朝雍正、乾隆年间,以易武为核心的部分茶山得到了较快发展,并于道光至民国年间达到”入山作茶者已十数万人“的鼎盛时期。当时易武和倚邦年产茶量逾十万担,被朝廷指定为贡茶生产区,每年向京城进贡茶。为加强对倚邦易武等茶山的管理,清云贵总督鄂尔泰在易武、倚邦、车里设置钱粮茶务军功司。

| |||||

1845年,普洱府为了方便贡茶,用官银修了一条宽六尺、长240公里的石板道,从易武经倚邦一直铺到普洱,这就是闻名遐迩的“茶马古道”。 一时间易武地区商贾云集,马帮塞途,成为普洱府六大茶山中最大的制茶中心和贸易集散中心。那时易武闻名中外的大茶号就有20多家,其中一些大茶号在香港、泰国、越南等海外建有商号,他们将云南的普洱茶覆盖了整个东南亚市场。至今在台湾、香港还有人珍藏着易武老茶号的七子饼茶,存期数十年上百年的易武茶被誉为可以喝的“古董”,价比黄金,名震海内外。 抗战爆发,通往国外的商路被阻,茶叶无法外销,产量大减,茶农撤走,茶号停业。易武茶业走向衰落。易武茶山的复苏始于新中国建立,随着国家的改革开放,易武建立了乡茶叶种植队,办起了乡茶叶初制所,带动群众护养、改造、管理老式茶园,制作传统七子饼茶。 | 90年代后,随着普洱茶的美名远扬,易武再度闻名天下,成为六大茶山的金字招牌。近几年到易武寻访茶马古道,求购七子饼的人越来越多,连台湾地区、香港地区和韩国、日本的茶商也不辞艰辛,云集易武驻守,高价收购,使易武及其周边茶山的毛茶价格连年翻番。 在市场经济的推动下,易武人抓住机遇,重拾中断了数十年的传统工艺,传承“易武正山”七子饼普洱茶,使传统普洱茶的种植,加工迅速发展起来。 | ||||

| |||||

易武古镇是茶马古道的源头 茶马古道是云南、四川与西藏之间的古代贸易通道, 由于是用川、滇的茶叶与西藏的马匹、药材交易,以马帮运输,故称“茶马古道”。 易武生产的普洱茶远销西藏、东南亚等地。 为运送贡茶及大宗茶叶、货物、人员来往方便,在道光年间由地方集资投劳,从易武起修筑2-3米宽,240余公里长的青石板茶马古道。 每逢产茶旺季,外来购茶、运茶人数达万人,真可谓是商贾云集、骡马塞途。 明清时期,这里商贾云集、热闹非凡,如今依然保持着种茶、采茶、制茶的传统。 易武的大茶号也有自己的马帮和牛帮,马帮运贩长途,牛帮运输短途。 易武周边现今还使用着的许多路段、沿途一些古老小镇、易武大庙旁斑驳石板道遗迹等,还有那些被马匹踏出的一处处凹陷痕迹,都是无法磨灭的历史印记。 |

| ||||

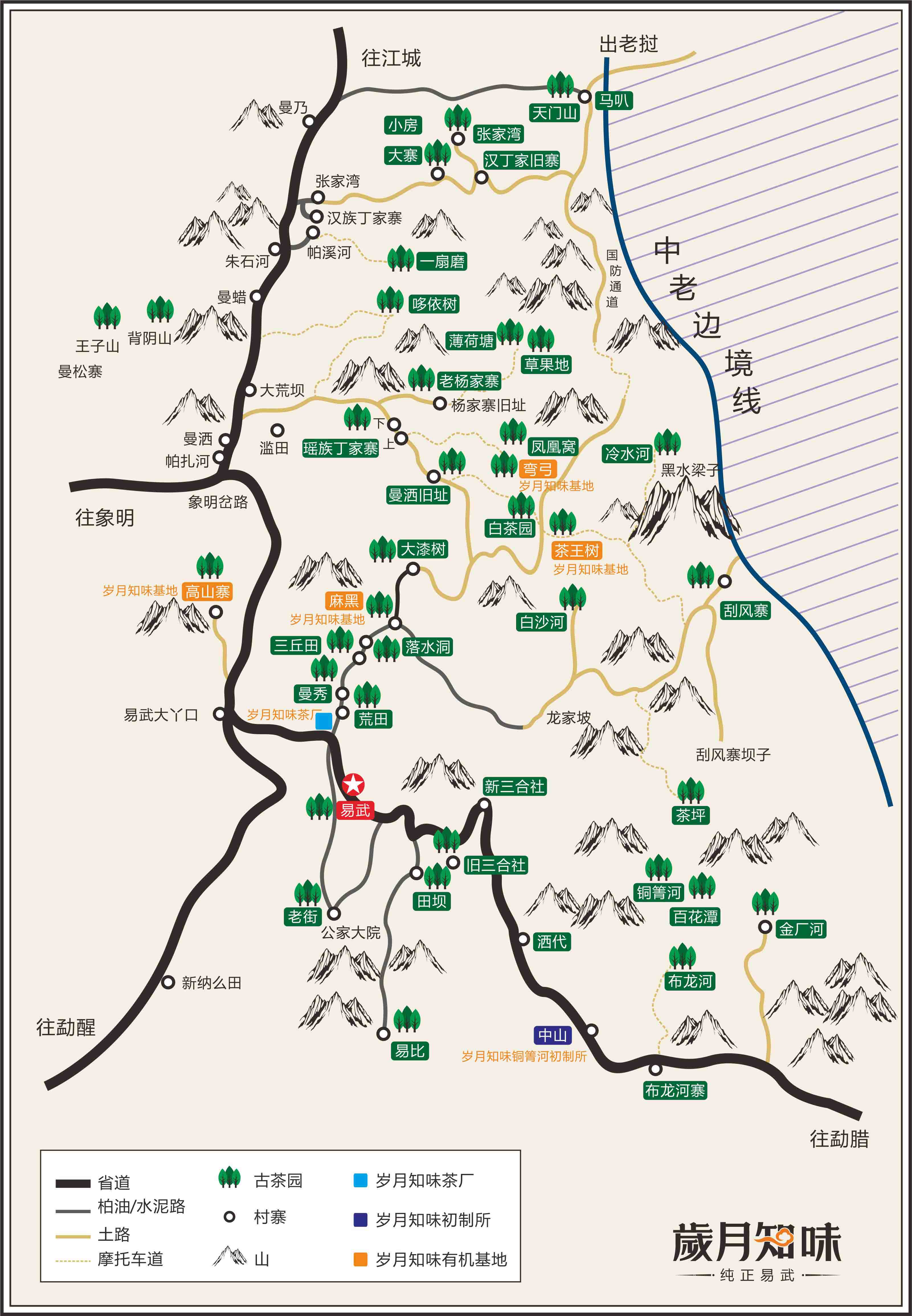

附件:一张图读懂易武茶山

![]()